Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia

|

|||

Breizh Bretagne |

|

Bro hag Eskopti Sant-Maloù Pays-évêché de Saint-Malo |

| Saint-Meen-le-Grand *Sant-Meven |

| pajenn bet digoret an 07.09.2018 | page ouverte le 07.09.2018 | forum du site Marikavel : Academia Celtica | dernière mise à jour 05/04/2025 17:16:00 |

![]()

| Définition /

Displegadur : Commune de la Bretagne historique, en pays-évêché

de Saint-Malo. Aujourd'hui dans la région administrative non historique dite 'de Bretagne', département d'Ille-et-Vilaine; arrondissement de Rennes; chef lieu de canton; sur le Garun. Code postal : 35290 Superficie : 1821 ha. Population : 1500 'communiants' en 1780; 2057 hab. en 1863; 2608 hab. en 1878; 2883 hab. en 1881; 3063 hab. en 1968; 3514 hab. en 1979;. 3742 hab. en 1982. 3566 hab. en 1999; |

|

![]()

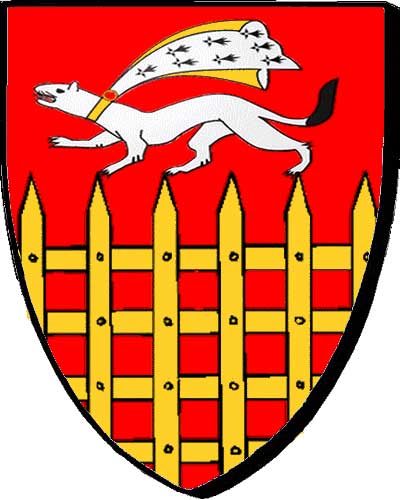

| Armoiries; blason /

Ardamezioù; skoed : * Froger et Pressensé (2008) : "de gueules à trois écussons d'argent hargés de trois moucheture d'hermine". Famille de Coëtlogon (XIIè siècle). Robert IV de Coëtlogon fut le premier abbé commandataire de l'abbaye (1443) * JC Even : "en gwad, e zri skoedig en arc'hant karget gant teir brizhenn erminig". |

|

![]()

| Paroisse / Parrez : église sous le patronage de saint Méen |

![]()

| Histoire / Istor : * Ogée (1780) : Saint-Méen; gros-bourg, sur le route de Dinan à Ploërmel; à 11 lieues au S.S.O. de Saint-Malo, son évêché; à 8 lieues 3/4 de Rennes, et à 3 lieues de Montauban, sa subdélégation. Cette paroisse ressortit à Ploërmel et compte 1500 communiants. Le cure est présentée par les directeurs du séminaire. Trois grandes routes aboutissent à ce bourg, où l'on voit un hôpital, et où il se tient deux foires considérables de bestiaux par an et un marché par semaine. Le territoire, couvert d'arbres et buissons, renferme la forêt de Saint-Méen, qui appartient au séminaire, et qui contient environ deux cent quatre-vingts arpents, des terres bien cultivées, des prairies et des landes; il produit beaucoup de cidre. Les jurisdictions de l'endroit sont : Saint-Méen, haute-justice, à M. l'abbé de Saint-Aubin; Crouaix, haute-justice, à M. le prieur Lazariste; l'Aumônerie, moyenne-justice, aux missionnaires de Saint-Méen; Couaridouc, basse-justice, à M. de Couaridouc. Le monastère de Saint-Méen lut bâti l'an 565, si l'on s'en rapporte aux annales ecclésiastiques de France, et en 600, si l'on en croit Dom Morice, historien de Bretagne, par saint Méen, qui obtint, pour cet effet, l'agrément du roi Hoël. Le territoire était alors plein de bois et très-favorable à des religieux, qui doivent chercher la solitude. Saint Méen y appela des moines de l'ordre de Saint-Benoît et les gouverna en qualité d'abbé. C'est cette abbaye qui a donné naissance au bourg ou à la petite ville de Saint-Méen, que 1'on appelle aussi Saint-Jean de Saint-Méen. Hoël III, roi de Bretagne, eut de Pratelle, son épouse, vingt-un enfants. Judicaël, l'aîné de tous, prit l'habit de Saint-Benoît et reçut la tonsure par le ministère de saint Méen. Après quinze ans de solitude dans ce monastère, il le quitta et força Salomon, son frère, à lui céder la couronne, qui lui appartenait en qualité d'aine. Quelques-uns ont prétendu qu'il ne quitta le cloître qu'après la mort de Salomon. Quoi qu'il en soit, Judicaël monta sur le trône et ne vécut pas en bonne intelligence avec les Français. Le roi Dagobert lui envoya Eloy, depuis évêque de Noyon, qui se plaignit, au nom de son maître, des courses et des ravages que les Bretons faisaient sur les terres de son obéissance. Judicael, qui aimait la paix, se rendit à la cour de France pour terminer les différents à l'amiable. De retour en Bretagne, Hoël, ennuyé du rang suprême, ne tarda pas à abdiquer une couronne pour laquelle il n'avait eu qu'un goût passager. Il reprit l'habit monastique, qu'il porta encore vingt ans, et mourut dans sa solitude, le 17 décembre 659. L'église l'a mis au rang des saints, et il est honorée en Bretagne sous le nom de saint Gicquel, roi des Bretons. Ce prince fit beaucoup de donations à son abbaye et en augmenta considérablement l'édifice; mais il fut ruiné sur la fin du huitième siècle, vraisemblablement par les barbares du Nord. Enogat, qui en était abbé, étant devenu évêque d'Aleth, obtint du roi Charlemagne la permission de le rebâtir, et ce monarque confirma à ce monastère tous les biens qui en dépendaient. Louis-le-Débonnaire lui accorda la même faveur en 816. L'an 1000 [1008 ou 1024], Alain III, fils du duc Geoffroi I, donna à Hugueton, abbé de Saint-Méen, les terres et seigneuries de Gaël, de Tremorel et de Quédillac, avec les forêts de Saint-Méen, de Recan, de Hate et de Treucar, situées dans le voisinage de son abbaye. De ces quatre forêts, nous ne connaissons plus que celle de Saint-Méen, alors très-étendue, et aujourd'hui presque réduite à rien. Quand Alain fut sur le trône, il établit à Saint-Méen un change d'or et d'argent, avec permission à l'abbé et aux moines d'en hausser ou baisser le prix. Comme ce monastère avait été ruiné par les Normands, le duc et la duchesse Havoise, sa mère, chargèrent 1'abbé de Saint-Jacut de le rétablir. Il exécuta ces ordres d'autant plus facilement qu'on lui fournit tout l'argent dont il avait besoin. En 1150, les religieux de Saint-Méen, voyant le désordre qui régnait dans leur maison, tant par la négligence de leur abbé que par leur propre inexactitude, résolurent de le déposer et d'en élire un autre plus digne d'occuper cette place. Ils firent part de leur dessein à l'archevêque de Tours, qui les approuva, et qui confirma même l'élection qu'ils en avaient faite; mais dans la suite il changea de sentiment. Le nouvel abbé fut persécuté par ses ordres, et même traité indignement. Les moines de Saint-Meen, voulant mettre fin à tant de scandales, écrivirent au pape Eugène III. Nous ignorons la suite de l'affaire. L'an 1182, Raoul, évêque d'Angers, Herbert, archidiacre de la même ville, et Simon, abbé de Savigny, rendirent un jugement qui porte que les moines de Paimpont doivent reconnaître et honorer, comme leur légitime abbé, celui de Saint-Méen, et qu'on ne doit point nommer de prieur à Paimpont sans le consentement de l'abbé et des moines de cette abbaye. Pierre Cornulier, évêque de Rennes et abbé de Saint-Méen, est le fondateur du bel hôpital qui sert à loger les pauvres et les pèlerins qui viennent en voyage à Saint-Méen pour la gale ou lèpre blanche. Ce prélat mourut le 22 juin 1639. Achille de Harlai de Sanci, évêque de Saint-Malo, fut nommé à l'abbaye de Saint-Méen au mois d'août 1639, et, le 20 octobre 1643, il obtint la permission d'ériger un séminaire dans cette abbaye. Cette permission fut confirmée par lettres-patentes du mois de mars 1646, portant union de la mense conventuelle des offices claustraux et des bâtiments de l'abbaye au séminaire qui avait été donné aux Lazaristes. En 1400, ce territoire renfermait les maisons nobles du Bois-Riou, à Jean des Salles, et de la Gravelle, à Georges Besehart. * Marteville & Varin (1843) : SAINT-MEEN (sous l'invocation de saint Jean et de

saint Méen); commune formée de l'anc. par. de ce nom; aujourd'hui cure de

deuxième classe; chef-lieu de perception; résidence d'une brigade de gendarmerie;

bureau d'enregistrement. — Limit. : N. Plumaugat, Quedillac, le Crouais;

E. le Crouais, Saint-Onen; S. Saint-Ouen, Gaël; O. le Loscouet. — Principaux vill.: le Pont-Esnaud, Mondésir, Bahat, le Pont-Allain, la Fontaine-Saint-Méen, la Menaye, les Tertres, la

Ville-Bechu, le Pont-Buée, la Haute et la Basse Glaye, le Parson. —

Maisons importantes : les Gravelles, la Saudrais, le Bois-Riou ou

Bois-Rieux. — Superf. tot. 1821 hect. 83 a., dont les princip. div. sont : ter. lab. 1186;

prés et pat. 147;

bois 241; verg. et jard. 31; landes et incultes 125; étangs 4; sup. des prop. bât.

14; cont. non imp. 74. Const. div. 401. ————— .../... |

![]()

Patrimoine. Archéologie / Glad;

Arkeologiezh :

|

![]()

|

i

Abbatiale

Tombeau de saint Méen Images provenant de Wikipedia |

|

i

Image provenant de Facebook. Contributeur : Groupe Bien vivre à Saint-Méen |

![]()

| Étymologie / Gerdarzh :

* Dauzat & Rostaing (1963-1978) : Breton Mevennus , abbé, VIè siècle * Jean-Yves Le Moing (1990) : "ecc. Sancti Mevenni, 814" * Editions Flohic (2000) : " du saint éponyme, moine anglais de la seconde moitié du VIè siècle, "le Grand" étant peut-être apposé pour différencier la ville d'autres haltes portant le même nom, telle que "le Petit-Saint-Méen", à Rennes". * Erwan Vallerie (1995) : Sancto Mevenno 1111; Sancti Meventii 1124; Sancti Mevenni 1250; Saint Meen 1312; Sainct Meen 1352; Saint Meen de Gueel 1372; Saint Maen de Guel 1427; Sainctmain 1483; S. Main 1630; Saint Meèn, Saint Mein de Gails 1709; * Hervé Abalain (2000) : idem J.Y Le Moing; l'hagionyme est Méven, fondateur de l'abbaye de Saint-Méen-le-Grand. |

![]()

| Personnes connues | Tud brudet |

Robert de Coëtlogon

premier abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Méen en 1443 |

Robert de Coëtlogon

Abad priol kentañ abati Sant-Meven e 1443 |

| Joachim Lebreton

professeur de rhétorique, membre du Tribunal pendant la Révolution Saint-Méen, 1760 / Rio de Janeiro, 1819 |

Joachim Lebreton

kelenner war ar retorik, ezel euz Lez-varn e-kerzh a Dispac'h Sant-Meven, 1760 / Rio de Janeiro, 1819 |

| Pierre Grobon

général et baron d'Empire Saint-Malo, 1767 / Les Sables d'Olonne, 1815 |

Pierre Grobon

jeneral ha baron an Impalaeriezh Sant-Maloù, 1767 / Les Sables d'Olonne, 1815 |

| Jean-BaptisteThéodore-Marie

Botrel

Barde Dinan, 14.09.1868 / Pont-Aven, 26.07.1925 |

Jean-BaptisteThéodore-Marie

Botrel

Barzh Dinan, 14.09.1868 / Pont-Aven, 26.07.1925 |

| Louison

Bobet

Coureur et champion cycliste Saint-Méen-le-Grand, 12.03.1925 / Biarritz, 1983 |

Louison

Bobet

Reder ha kampion marc'houarnour Sant-Meven, 12.03.1925 / Biarritz, 1983 |

![]()

Armorial * Ardamezeg

|

|

|

||

| Berret | de Coëtlogon | Fagon | ||

Seigneurs de Millery dessin inconnu; en attente Jacques, sénéchal de Saint-Méen en 1660 (PPC) |

Robert premier abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Méen en 1443 |

Originaires de Paris "d'azur au lion rampant et contourné d'or, regardant un mouton passant d'argent, sur une terrasse de sinople; accompagnés en chef à sénestre d'un soleil d'or" "en glazur e leon savant en aour ouzh kleiz, sellant un dañvad tremenant en arc'hant, war ur savenn c'heotet; heuliet ouzh kab kleiz gant un heol en aour" 1696 Antoine Fagon, abbé de Saint-Méen, puis évêque de Lombez puis de Vannes, en 1719; décédé en 1742 (PPC) |

![]()

| Vie associative | Buhez dre ar gevredadoù |

| Jumelage avec Haltwistle,

North-Humberland; G. Bretagne

|

Gevellidigezh gant Haltwistle,

North-Humberland; Breizh-Veur

|

![]()

![]()

| Communes limitrophes de Saint-Méen-le-Grand | Parrezioù tro war dro *Sant-Meen |

| Plumaugat | Quédillac | Le Crouais | Saint-Onen-la-Chapelle | Gaël | Loscouët-sur-Meu |

![]()

| Sources;

Bibliographie / Eien; Levrlennadur : * OGEE : Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne; vers 1780; * MM. A. MARTEVILLE et P. VARIN, continuateurs et correcteurs d'Ogée. 1843. * M.N BOUILLET : Dictionnaire universel d'histoire et de géographie. Hachette et Cie. paris. 1863. * Adolphe JOANNE : Géographie du département d'Ille-et-Vilaine. Hachette. 1878. * Albert DAUZAT et Charles ROSTAING : Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France. Librairie Larousse, 1963; Librairie Guénégaud; 1978. * Éditions ALBIN-MICHEL : Dictionnaire Meyrat. Dictionnaire national des communes de France. 1970. * Petit LAROUSSE Illustré . Dictionnaire encyclopédique pour tous. 1979. * Jean-Yves LE MOING : Les noms de lieux bretons de Haute Bretagne. Coop-Breizh. 1990. * Erwan VALLERIE : Diazezoù studi istorel an anvioù-parrez * Corpus * Traité de toponymie historique de la Bretagne. An Here. 1995. * Éditions FLOHIC : Le Patrimoine des communes d'Ille-et-Vilaine. 2000. * Hervé ABALAIN : Les noms de lieux bretons. Universels Gisserot. 2000. * Daniel DELATTRE : L'Ille-et-Vilaine; les 352 communes. Éditions Delattre. 2004. * Michel FROGER et Michel PRESSENSE : Armorial des communes des Côtes d'Armor et Ille et Vilaine. 2008. * AL LIAMM : Nouveau Dictionnaire Breton / Français; Français / Breton. 2014 |

![]()

Liens électroniques des autres sites traitant de Saint-Méen-le-Grand / *Sant-Meven : * lien communal : Saint-Méen-Le-Grand (35) * Wikipedia brezhonek : https://br.wikipedia.org/wiki/Sant-Meven * forum du site Marikavel : Academia Celtica * Autres pages de l'encyclopédie Marikavel.org pouvant être liées à la présente : http://marikavel.org/heraldique/bretagne-familles/accueil.htm http://marikavel.org/broceliande/broceliande.htm * solidarité nationale bretonne avec le département de Loire Atlantique : Loire-Atlantique * pour le blason de Saint-Meen : dessin JC Even sur logiciel Genhéral5. * Introduction musicale de cette page : Bro Goz Ma Zadoù, hymne national breton, au lien direct : http://limaillet.free.fr/MP3s/BroGoz.mp3 hast buan, ma mignonig, karantez vras

am eus evidout go fast, my little friend, I love you very much |

![]()